L'œilleton inversé, la prison vidée et ses bleus

Exposition au Musée des Beaux-arts d'Agen

2017

L’exposition est construite sur un tournant historique pour les prisons françaises. Plusieurs d’entres elles, insalubres et vétustes, ont fermé ces dernières années laissant derrière nous un modèle ancien et à bout de souffle mais toujours à l’œuvre dans nos imaginaires : celui d’une prison panoptique insérée dans nos villes. Le transfert des personnes détenues vers de nouvelles prisons bâties à l’extérieur des villes est le moment de rupture entraînant tous les acteurs, détenus, personnels pénitentiaires, partenaires et familles dans une déchirure paradoxale. Celle d’abandonner un lieu d’enfermement dur mais connu et rassurant, un lieu de travail maîtrisé, voire familial.

Écouter sur France Culture

Les derniers moments de cette vie auront été bouleversants, violents et touchants. J’entre en prison, quelques heures après. C’est le moment à partir duquel j’ai choisi de construire mon propos, à la recherche de ces fragments d’humanité qui subsistent dans les instants qui suivent le départ des occupants, ce qui reste après le tremblement et ce qui subsiste dans les récits des personnels.

En même temps que de nouvelles prisons surgissent, aux capacités étendues, aux normes de sécurité revues, que le nombre de personnes incarcérées atteint des records, le manque de personnels pénitentiaires est plus que jamais un enjeu. Les promotions d’élèves surveillants sont gigantesques, elles vont se succéder à un rythme jamais vu.

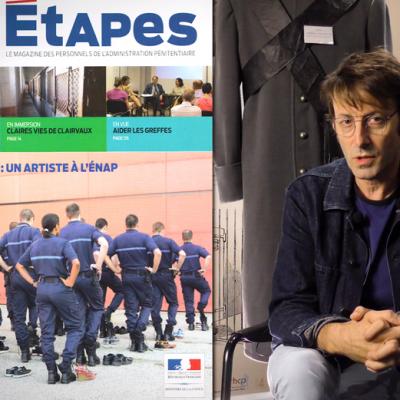

C’est à l’école nationale d’administration pénitentiaire que je poursuis mon travail, curieux de comprendre les ressorts de la formation des surveillants de prison, tout en m’impliquant dans le processus d’incorporation des codes de ces métiers, en y insérant mes protocoles artistiques. En résidence depuis septembre 2014, je m’immerge dans le parcours des élèves surveillants, de la remise de l’uniforme jusqu’à la cérémonie de clôture pour en faire émerger des propositions de mises en scènes photographiques avec les élèves, issues de ma perception et des récits des élèves sur leurs ressentis.

Écouter sur RFI

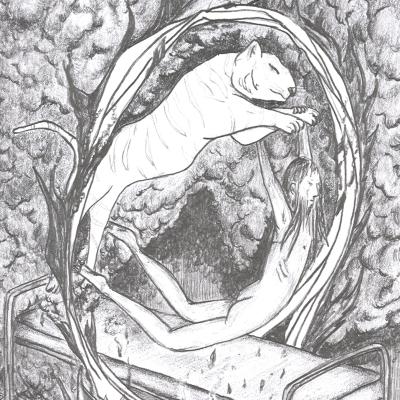

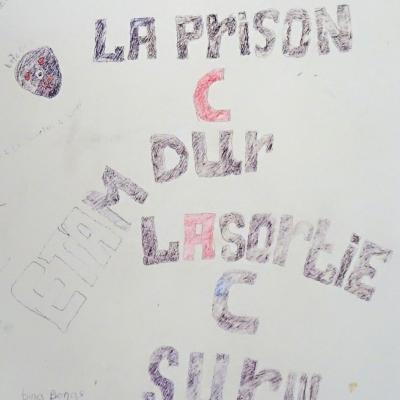

Le tigre et le papillon à l’instar d’un dessin photographié sur le mur d’une cellule, est la figure par laquelle je m’interroge sur, qui, du surveillant ou du détenu, incarne le mieux l’insecte fragile ou la force du félin ? Les pièces présentées dans l’exposition se déploient à l’image d’un cycle, celui de la fin d’une typologie d’enfermement et le début d’un métier pour ceux qui feront carrière en prison.

Les œuvres sont des séquences d’une immersion dans la culture pénitentiaire, mêlant fragments d’enfermements et moments de formation. Elles croisent des histoires vécues, des lieux traversés et des mises en situation du personnel pénitentiaire questionnant ma relation à cet imaginaire carcéral et à la figure de ceux qui l’organisent.

Comme si l’œilleton s’était inversé, le spectateur découvre les histoires de ceux qui sont perçus comme des bourreaux, qui apprennent à surveiller tout en étant contrôlés de toute part, parfois confrontés à des renversements du regard, à des pleins d’humanités, à leurs propres peurs et doutes, que mon processus artistique met à nu tandis qu’il est coutumier de retenir et de cacher ces choses-là.

Lire le journal de l'exposition

avec les contributions de Christian Ruby (philosphe), de Claire Mestre, psychiatre, anthropologue et auteure, Richard Leeman, historien d’art et professeur d’histoire de l’art contemporain, Fabienne Huard-hardy, docteure en histoire du droit et enseignante-chercheure au Centre Interdisciplinairede Recherche Appliqué au champ Pénitentiaire à l’Énap, Stéphane Capot, directeur des archives de Lot-et-Garonne et un entretien avec avec Cécile Rambourg et Guillaume Brie, sociologues et enseignants chercheurs au Centre Interdisciplinaire de Recherche Appliqué au champ Pénitentiaire à l’Énap.