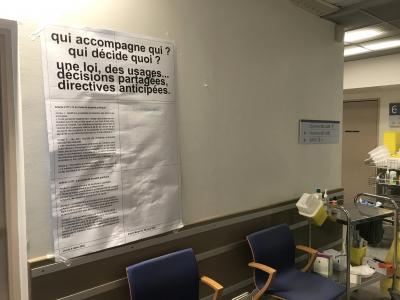

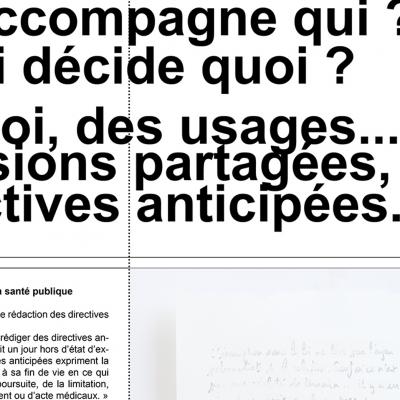

Qui accompagne qui ?

Qui décide quoi ?

Texte, photos, protocole et débat

Institut de lutte contre le cancer, Bergonié à Bordeaux

2022

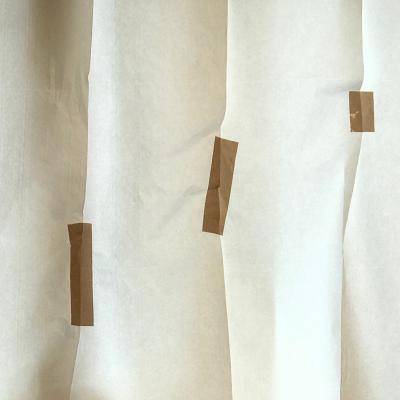

La cellule éthique de l'institut Bergonié se saisit de l'opportunité de la célébration de la loi Kouchner sur les droits des patients, pour une mise en perspective dans le quotidien hospitalier. Invité à réfléchir avec eux sur les modalités de mise en œuvre du débat dans l'institut de lutte contre le cancer, je propose un protocole s'appuyant sur des extraits du texte de la loi et un court texte relavant des points critiques dans son application ou son interprétation. Une affiche est conçue puis des équipes de soignants s'installent dans les salles d'attentes des différents services pour débattre avec les patients. L'affiche devient le support de réception des points de vues, chacun.e écrit dessus. Puis l'ensemble des affiches produit le contenu permettant de structurer le débat à venir. La collection d'affiche appropriée par les mots des usagers de l'hôpital et le débat qui s'en suit deviennent l'œuvre « Qui accompagne qui ? Qui décide quoi ? ».

Deux tables sont proposées, j'y contribue comme grand témoin chargé d'en écrire la restitution.

Le texte ci-dessous est écrit dans le déroulement même des tables.

Lire le texte

Extraits de la première table ronde

Qui accompagne qui ?

Dans la salle de conférence de l'Institut de lutte contre le cancer, Bergonié à Bordeaux, les chaises sont disposées en cercle. L'intention est évidente. Les organisateurs souhaitent instaurer une distribution de la parole moins frontale. Des médecins, des cadres, des patients et des invités expert prennent place dans le petit hémicycle. Pour ma part, j'ai la place de celui qui écoute sans intervenir, celui à qui on a confié la charge de produire une synthèse des discussions. Cette journée d'étude est une mise en perspective de la loi Kouchner du 29 mars 2002. Vingt après, nous poursuivons la réflexion en particulier sur les directives anticipées et les décisions partagées.

(…)

Une femme témoigne : Elle dit vouloir être actrice des décisions en fin de vie. « J'étais en difficulté avec mes vérités personnelles ». Si elle affirme vouloir être plus précise dans les termes, elle doute sur la rédaction de son propos et sa formulation. Ce qui lui importe in fine c'est de libérer sa descendance du choix qu'ils auraient à faire. Une seconde femme : « il faut que je les écrive car ça m'apaiserait. Je ne sais pas si je dois être précise ou non ? » Une femme médecin lui répond en donnant des conseils. Les médecins se sentiraient-ils menacés par la parole des patients ? La juriste cadre en développant sur les méthodes en expliquant qu'une personne de confiance n'apporte qu'un avis, et qu'elle ne porte pas en soi la décision. Dans les échanges deux phrases tombent « Le seul savoir que l'on détient c'est celui des dernières heures » et « La grande question de la sédation profonde ...». Ces deux phrases nous projettent face au sujet.

L'évitement quand tu nous tiens.

Et tout s'emballe, tout se limite. Les expériences des patients conduisent la discussion sur l'oxymore entre le doute de l'arrivée de la mort et la maîtrise de la fin de vie. Surgit le champ des possibles et les limites des connaissances ou supposées connaissances, surtout quand nous apprenons que le médecin ne sait pas grand chose sauf sur nos dernières heures. Nous voilà rassuré.

(…)

Extraits de la seconde table ronde

Qui décide quoi ?

Le temps d'un repas où les présents se mêlent autour des assiettes, les idées se diffusent d'un mets à un autre. Peut-être que les relations du hors-champs sont plus propices à la médiation du propos ?

Quoi qu'il en soit, nous reprenons avec un café à la main pour la seconde table ronde dont l'objet sont les décisions partagés.

(…)

Décisions partagées

les patientes médecins malgré elles ou le médecin mis à nu

Au fond de la salle, sur l'écran une diapositive est projetée « Médecin, re-médier, être médiateur » écrit Hippocrate. Nulle doute possible, reste à savoir si la figure du patient contemporain se retrouve dans cette trilogie ? Peut-être faudra-t-il changer ce paradigme ? La conservation commence par une prise de parole tonitruante. Celle d'une avocate devenue patiente et dont l'histoire va saisir notre petite assemblée jusqu'au vertige.

(…)

Cette seconde table ronde a été impressionnante par son déséquilibre. D'un côté les patients expriment cliniquement le désastre de leurs survies, pleurent et remercient d'avoir été sauvés par des médecins ou racontent leurs colères face à leurs prises de pouvoirs techno-langagières. De l'autre, le corps institutionnel composé de médecins, de psychologues, de cadres qui écoutent en tentant d'apporter des réponses. L'un exposant son intimité sans plus aucune pudeur (en faut-il ?), l'autre retranché malgré lui dans ses gestes professionnels, à la fois légitime mais excluant.

Sans nous méprendre sur les bonnes intentions des uns et des autres, le dispositif proposé aujourd'hui est signifiant de la difficulté de trouver un terrain commun où chacun se déplace pour inventer ces écrits partagés. Chacun étant différemment impliqués dans l'histoire de l'autre et c'est là toute la difficulté, celle de la porosité des émotions. Si l'institution pense les relations aux patients de façon égalitaire (nous savons que c'est impossible), ne manque-t-elle pas cette relation d'équité ? Qui selon les uns et les autres, engage un ajustement propice à la construction d'une décision partagée.. Une autre forme d’intersectionnalité ? Voilà le temps est venu de partager le pouvoir, nos peurs, nos ignorances et nos envies de faire mieux. C'est le minimum pour penser le partage de la décision, c'est dire.

Texte en vis à vis des articles de la loi

« L'inscription dans la loi ne lève pas l'enjeu paternaliste de la relation. Sauf si ce n'est pas une réalité sur le terrain... Il y a un enjeu de pouvoir car le partage du pouvoir détenu par le médecin n'est pas si aisé. Les enjeux sont forts, la guérison, les séquelles, la mort et le médecin n'est pas lui-même très éclairé au sens psychique. La loi nous dit que le médecin n'est plus le seul sage. L'esprit de la loi c'est le partage. Et face à ce fait là, le médecin est démuni (?) et il ne sait pas bien faire culturellement. Il doit consentir mais de quelque chose dont il n'a pas la maîtrise.

L'horizon s'ouvre si le médecin consent à apprendre à accompagner, s'il met sa connaissance et sa compétence au service de la personne. Le patient est face à lui-même pour écrire ce qui est intimement, existentiellement ou spirituellement lui tient à cœur...avant qu'il ne puisse plus. Et cela pour éviter l'obstination déraisonnable, mais en même temps il ne faut pas tout faire porter au patient.

Désormais, il faut faire preuve de ce que l'on aurait pas dû. »

Loi Kouchner 4 mars 2002

« Dans chaque établissement de santé, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge. »