Moi le groupe

Photographies et textes de l'auteur

Avec le soutien de la DRAC Pays de la Loire, le Rectorat de Nantes, La Région des Pays de la Loire

2007-2013

Un ensemble de dix pièces qui développant par des protocoles d'implications des élèves et leur institution dans un jeu d'image perturbe les attendus standardisés des représentations des élèves des lycées professionnels. Ces protocoles placent la dimension d’altérité au centre de la démarche artistique. Les enjeux du dispositif tendent à soumettre à des élèves d’un groupe la possibilité de se positionner sur des questions liées à leur image et à celle du groupe, à s’engager dans une situation, ainsi qu’à l’assumer publiquement ensuite.

L'école mise à nu par ses célibataires même par Alain Kerlan, philosophe.

Troublant le consensus qui ne conçoit l'art et l'intervention de l'artiste que sous les signes romantiques de l'harmonie et de l'accomplissement, pour ne pas dire du « supplément d'âme », le travail d'Arnaud Théval met en œuvre le potentiel critique de l'art contemporain.

Il le fait sans éclat et sans déclaration intempestive, sans pathos ni pose intellectuelle, avec une sorte de nonchalance cocasse et obstinée. Il le fait en convoquant à sa façon les trois fondements de notre humanité que mobilise selon le philosophe Hans Georg Gadamer toute entreprise artistique, et singulièrement celle de l'art contemporain : le jeu, le symbole, la cérémonie. La mise en jeu, chez cet artiste, est d'ailleurs tout à la fois cérémonie et travail du symbolique. Qu'est-ce que le jeu ?

Sous la peau

Devenir routier ! l’imaginaire tourne à fond, mais je ne sais pas du tout où en sont les élèves avec ça ? Je ne suis pas déçu par l’accueil de la « bande de gars », pas de retenu dans nos échanges le tout dans une ambiance de franche camaraderie. Ils revendiquent l’appartenance à ce rêve de liberté, de puissance sur la route, l’amour des grands espaces et des peluches. Pourtant ils hésitent : à habiter le rôle, en récusant l’imagerie stéréotypée du gros bras dragueur et à se défaire du cliché de la cabine de camion décorée de peluches, de posters et de la fameuse plaque personnalisée au pseudo du camionneur ou à franchement y adhérer comme une marque de fabrique, une identité quasi clanique, une fierté transmise de génération en génération.(...)

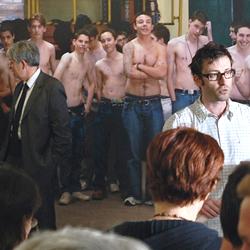

Le portrait collectif révèle un groupe homogène dans lequel l’agressivité des plaisanteries est la norme. Mais ce groupe n'a pas une image qui s'impose pour afficher son appartenance à l'univers des routiers. Pour ma seconde venue, je leur demande de venir avec leur peluche qui sera de tous les voyages. Je choisis un lieu clos et clé dans leur espace de formation : le pont qui sert à décharger les marchandises. À la stupeur générale, je leur demande de poser torse nu. Le groupe accepte, mais tous ne le feront pas. La situation devient électrique, il fait froid. Les autres élèves et enseignants des alentours sont estomaqués, un geste de défi d’un élève routier au premier plan et la situation s’arrête très vite.

L’issue

D’emblée le collage entre l’architecture du lycée et les toits des ateliers reprenant ceux des usines me frappe, le « choc visuel » se poursuit avec la découverte du vestiaire des élèves de maintenance. Un vestiaire comme à la mine, avec des cages grillagées, cadenassées et un imposant lavabo commun au milieu. Avant de rencontrer ces élèves de maintenance, on m’explique qu’ils ont beaucoup de mal à être en bleu de travail, c’est dégradant. Notre premier face à face démarre avec la question de la tenue de travail, nous dérivons sur ce fameux vestiaire, pour eux, pas de problème pour se changer. peine entré dans le vestiaire et c’est le premier accrochage entre un enseignant et un élève, déjà exclu il y a peu de temps. Le lieu révèle vite sa tension, plus tard d’autres élèves se bagarreront en attendant que le vestiaire ouvre.

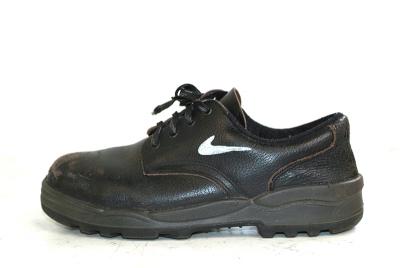

Sans détours, je leur demande de se changer comme à leur habitude, ils le font sans s’irriter de ce regard permanent sur eux, transformant leur intimité en mise en scène. Ils échangent manteaux contre les blouses bleues et autres cotes de travail, mettent leurs chaussures de sécurité et gardent pour un moment encore leurs baskets à la main. Le bleu sur le dos et les baskets à la main, leur image oscille entre deux identités. À ce moment précis, la paire de basket n’est plus cet objet banal mais le révélateur de chaque identité.

Manifeste bleu

Que puis-je comprendre d’eux, autrement qu’en me satisfaisant d’un récit technique, d’un savoir faire renvoyant à un catalogue d’objets (portes, fenêtres etc.). Autour d’une table, c’est la langue de bois et une certaine retenue, voire une gêne qui dominent. Sur le terrain de l’atelier, les corps « prennent forme », les habitudes d’un esprit de corps semblent surgir. Lors de notre visite des ateliers, un enseignant de peinture nous raconte que ce que l’on voit « in fine » d’un chantier, ce sont les finitions en peinture, pas le travail des menuisiers. Aucun ne bronche – un écho au discours de l’administration qui évoque cette discrétion de ce corps de métier – nous poursuivons. Ils me montrent leur boîte à outils, symbole d’une appropriation individuelle du métier. Après une série de portraits dans l’atelier, je leur propose de faire des images du groupe en extérieur.

À la vue de tous, ils prennent la pose. L’image que je retiens est celle dans laquelle apparaît un « esprit de corps », au sens d’une appartenance à un groupe social déjà bien inscrit dans le corps de l’élève. Tous mettent les mains dans les poches du bleu, sauf un qui debout sur sa boîte semble vouloir éviter l’amalgame au groupe – j’apprendrai plus tard que c’est le seul élève du groupe à abandonner la filière !

L'esquive

Les « MOP », c’est comme ça qu’on les appelle. Dans cette énorme cité scolaire de 2000 élèves (dont 500 en filière professionnelle), j’ai travaillé avec cette section du lycée Le Mans-Sud. « MOP » signifie « Mise en œuvre des objets plastiques ». Par extension, c’est le surnom qu’on a collé à ces élèves qui apprennent à régler des machines et à s’assurer de leur bon fonctionnement. Nous entamons la discussion dès mon arrivée dans la classe, mais je sens bien vite que ces adolescents sont dans une position de défiance à mon égard. Je décide de réaliser une série de portraits d’eux, en « tenue de ville ». Tous sont très stylés. Flingues, panthères, tête de mort, pitbull, les différents motifs qui ornent leurs vêtements relèvent d’une esthétique qui contraste avec leurs personnalités apparemment cool.

Je leur propose ensuite de me conduire à leur atelier afin d’effectuer d’autres photos, en bleu de travail cette fois. La lutte commence. « On n’a pas la clé de la salle, Monsieur. » « Pas grave, je vais la demander à votre professeur ». Je m’exécute. Une fois à l’intérieur de l’atelier : « On n’a pas la clé des casiers, Monsieur. ». « Pas grave, je vais les demander à votre professeur ». Je sais qu’ils se moquent de moi : « Tant pis, c’est fini pour aujourd’hui". Un autre rendez-vous sera manqué par les trois quarts des élèves. Ils m'esquivent. Un jour, je débarque par surprise, nous négocions une hypothèse d'image. Ils renversent la figure de l'ouvrier en bleu dont ils ont une image négative pour poser dans leur bleu comme des mannequins.

Super X

Volubiles, ils se livrent même une heure et demie durant. Leur futur métier, les contraintes de leur formation, tout y passe dans cette salle de classe dont j’ai cassé le bel ordonnancement en agençant les tables en cercle. Il faut qu’ils se gomment, m’expliquent-ils. Cheveux rouges, gourmettes, piercings, tatouages, tout doit disparaître... Leur image doit être la plus lisse possible pour s’effacer derrière la carte des menus. Paradoxe d’adolescents qui, dans leur vie quotidienne, se construisent avec divers instruments, tout en se déguisant en « pingouin » à l’école. Ce costume, c’est pourtant leur fierté. Les serveurs, corps d’élite de l’établissement scolaire, sont parfois traités de « bourgeois » par leurs camarades d’école.

Forcément, ils ont l’impression d’être un peu de la haute. Je leur demande dans quel lieu clé, ils souhaitent que je réalise une photo de groupe. Devant Super U, répondent-ils en chœur. Super U, là où ils achètent leurs sandwiches, leurs bières, là où ils se lâchent, où ils aiment se retrouver. À mesure que nous gagnons l’endroit à pied, le groupe se scinde en deux. Les Super favorables et les Super contre, l’enseigne de l’hypermarché est évidemment bien loin de représenter leur corps de métier. On ne joue pas avec ça, protestent certains.

Dynastie(s)

Le jour de cette première rencontre, je suis cueilli à froid par une réflexion dans la salle des profs : un enseignant me prévient que les élèves ne veulent pas rencontrer de psychologue et qu’ils sont très hostiles à ma venue. Le groupe de vingt-quatre garçons m’attend dans la salle de classe. Je suis perplexe face à cet obstacle inattendu et l'échange démarre donc lentement. Je sens une réelle défiance dans les propos de certains, désamorcée par d’autres : la joute orale commence. Le bleu de travail est-il objet de honte ou de fierté ? La partie de ping-pong débute, avec une succession de partis pris opposés. Entre la fierté des uns et le déni des autres, c’est une lutte qui s’installe, comme un jeu entre eux et vis-à-vis de moi.

Les enseignants assistent « médusés » à cette liberté de ton que prennent les élèves : ils les voient autrement. L’ambiance dans la classe se charge, ça chambre fort (et certains en profitent pour appuyer là où ça dérange en abordant les surnoms). J'ai juste le temps de prendre une photo dans la classe avant que les élèves se rendent au vestiaire. A peine en tenue de travail, la sonnerie retentit. La pause s’impose à nous tous ; on souffle.Deux lieux sont déterminants dans la vie du lycée : la sortie pour les fumeurs et le préau couvert pour les autres. L’occasion est inédite pour les profs de sortir avec les élèves. L’un d’eux a été élève ici-même en section maintenance. Dehors sous les yeux incrédules des élèves, l'ancien prof de maintenance de ce dernier arrive à son tour. Plusieurs générations se croisent comme dans une grande famille.

Roses fantômes

La série de portraits d’elles posant avec leur sac à main sous le regard des autres filles est surprenante. Pour chaque prise, je leur montre la photo et, à chaque fois, elles se trouvent horribles. Nous poursuivons avec la blouse blanche de travail, que certaines déballent le jour même, d'autres ayant déjà eu le temps de broder leur prénom dessus. Il y a d’un seul coup une véritable effervescence autour de cette séance d’habillage. Un parfum de plaisir flotte dans l’air ; elles ajustent leurs tenues, se recoiffent, retouchent leur maquillage. Elles se préparent comme pour une séance de photographie de mode.

L’incroyable se produit : elles se trouvent très belles et commencent à affirmer des positions plutôt élégantes devant l’appareil. Les regards se font plus séduisants et les poses aussi. Elles semblent prendre plaisir à poser de la sorte, mais dans la classe et en tenue professionnelle, c’est surprenant. L’improbable se poursuit alors que la sonnerie retentit : les élèves tardent à sortir en récréation et reviennent même un peu avant la fin de celle-ci.

La marque noire

Les premières images sont investies comme des photos-souvenirs prises au cours d’un voyage scolaire. C’est moins simple pour les portraits individuels. Nous sortons dans le grand couloir sombre. Personne. Derrière une porte, une grande salle dans laquelle ils veulent absolument aller tout de suite. Les éclairages s’allument les uns après les autres sur une véritable caverne d’Ali Baba contenant mille ustensiles de ménage. Les élèves s’activent dans tous les sens pour me faire le détail de ces richesses. Le plaisir est manifeste, ils sont dans leur élément, à l’abri des autres. Nous ressortons avec le petit chariot bleu pour faire des portraits dans le grand couloir sombre dont l'éclairage intense accentue les surbrillances du sol archi propre.

En cette fin de première rencontre, ils commencent à se sentir bien et se montrent sous un angle affectif. Ils semblent être attentifs les uns aux autres, ajustant la tenue de l’un, signalant un défaut sur l’autre. Impatients de nous retrouver, nous nous préparons activement pour notre seconde rencontre. Dans la caverne d’Ali Baba, les élèves vont s’approprier à toute vitesse l’idée simple de jouer avec les outils du travail et révéler par là même leur grande capacité à l’autodérision. Dans l’effervescence la plus totale, chacun cherche comment se construire un look : c’est le carnaval avant l’heure. Mais pas de ridicule, juste des clins d’œil à l’histoire de l’art avec ce pierrot et des pauses de stars de cinéma pour d'autres. Pris au jeu, ils inventent des figures de mode totalement improbables.

Retiens-moi

Durant cette pause, j’apprends que les élèves, principalement des filles, sont pipelettes et contestataires. Et comme ils n’ont pas choisi cette orientation, le bras de fer est rude. Surtout lorsqu’il s’agit d’aborder la question du « bien s’habiller ». La formation aux standards du métier n’est pas comme un vieux tube de rock’n roll, le tempo varie sérieusement. Une polémique autour de la tenue de travail va enflammer les débats. Les esprits commencent à s’échauffer et certaines fortes têtes échangent leurs points de vue comme d’autres des coups de poings. Le duel entre le tailleur et le jean bat son plein sans qu’aucun des deux choix ne fasse l’unanimité. Mais le baggy (jean ultra ample), lui, est honni à jamais : « les gens nous jugent ». La première série d’images est à l’image d’un casting. Les élèves interprètent une situation d’accueil, en venant vers le photographe.

Sous le regard des enseignants et du reste de la classe, chacun ou presque s’essaye au défilé. On se retient de ne pas exploser de rire. Heureusement, la sonnerie de la récréation permet de relâcher la pression. L’épreuve du défilé passé, arrive celle de poser au bureau et de simuler les attitudes d’apprentissage du métier. Ces séances révèlent la pression qu’ont les élèves : ne pas exploser de rire, se contenir, bien paraître, esquiver les remarques des autres, se représenter dans le bon rôle. Le petit bureau ne peut contenir que des petits groupes d’élèves, sans quoi, il eut été impossible d’éviter un naufrage collectif sur les rives du fou rire général. C’est en tenue de travail que nous nous retrouvons la semaine suivante. Mais comme celle-ci n’est pas fournie par le lycée, chacun l'interprète à sa façon.

Les aimants

C’est la passion pour la mécanique qui libère la parole. Ils ont tous customisé leur scooter, en changeant chaque pièce. Ils personnalisent leur engin afin de devenir quelqu’un et de foncer sur les routes. Les élèves se voient, comme les rois de la mécanique, les « pinces à épiler du carbu » ! Au moment de faire la photo de groupe, ils ont besoin de concret et foncent sur les tronçonneuses. Une équipée sauvage se met en route dans les contre-allées, certains démarrant même les engins. Mais c’est plutôt le doute et la fatigue qui nous accompagnent. Et puis c’est lourd et long. Ils en ont vite assez et moi aussi. L’agacement monte d’un cran quand je propose de faire des portraits. Pour finir, l’enseignant rend des notes, accablantes pour certains. Ce n’est définitivement pas un bon jour.

De retour, certains m’accueillent avec des couteaux dans les yeux. La tronçonneuse n’apportant pas grand-chose dans le projet, le « carbu », plus fédérateur, la remplacera pour démarrer la séance. Malgré le froid et les pieds qui traînent, nous repartons pour une autre déambulation. Un tas de pierre révèle les distorsions du groupe face au projet, certains filant se cacher derrière. Et comme rien de particulier ne se passe, je laisse le temps filer.

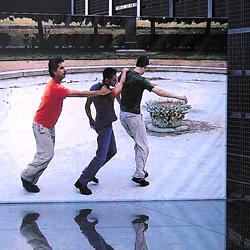

Ils tombent littéralement en arrêt devant une voiture. Dès lors, rien n’interfèrera : ils ont l’objet manquant. Ils tournent autour et regardent de plus près. L'appareil photo disparaît à ce moment là. Plus besoin d’outils, ni de carburateurs et encore moins d’artifices ; cette passion se trouve mise en évidence par une attirance presque physique : ils sont comme des aimants. L’attitude du groupe et le geste de l’un d’entre eux suffiront à me mettre à distance. Entre eux, un lien invisible mais terriblement rassembleur se révèle.